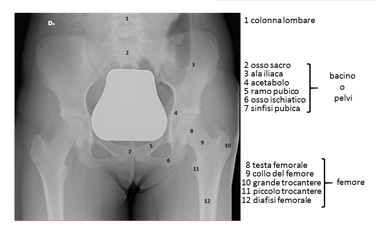

| L'anca Grazie alla grossa testa femorale che si incastra in una concavità del bacino (chiamato cotile o acetabolo), l’articolazione dell’anca è caratterizzata da ottima stabilità e un’ampia escursione articolare. |

Il rivestimento cartilagineo, ben lubrificato dal liquido sinoviale, in questo giunto carico-portante è molto spesso e permette di mantenere un movimento senza attrito tra il tronco e l’arto inferiore, anche di fronte a pressioni elevatissimi. Il labro cotiloideo è una struttura circonferenziale sul bordo del cotile, paragonabile al labro glenoideo nella spalla, che si restringe attorno al collo femorale, dando maggiore congruenza articolare e un’importante regolarizzazione dei flussi del liquido sinoviale all’interno della potente capsula articolare. A stretto contatto con l’anca troviamo il nervo sciatico posteriormente, i vasi iliaci medialmente a pochi millimetri nella pelvi e i vasi e il nervo femorale anteriormente. Sulle prominenze ossee femorali si inseriscono medialmente l’iliopsoas (flessore e extrarotatore) sul piccolo trocantere e lateralmente, sul grande trocantere, i tendini della muscolatura glutea (estensori e abduttori) che mantengono i capi articolari in stretto contatto. L’anca dolorosa Le patologie dell’anca generano il classico dolore “coxalgico”, il quale si manifesta a livello dell’inguine, al fianco e in zona glutea e spesso si irradia lungo la faccia anteromediale della coscia fino, ma non oltre, al ginocchio |

|

| Una sintomatologia simile può essere provocato anche da diverse affezioni dolorose, da considerare quindi nella diagnosi differenziale: il dolore posteriore con origine del rachide lombosacrale (artrosi, discopatie, artriti sacroiliache) |

, il dolore posterolaterale da patologie trocanteriche (borsite, tendinopatia / lesione glutea, sindrome del piriforme, anca a scatto esterno) |

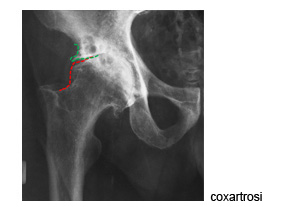

il dolore anteriore da patologie del muscolo iliopsoas e ernia crurale, il dolore mediale da ernia inguinale, anca a scatto interno, patologie degli adduttori e della muscolatura addominale. L’artrosi all’anca (coxartrosi |

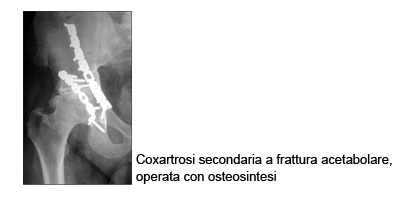

Di seguito, il movimento articolare avviene con attrito (contatto osso-osso) e crea infiammazione, aumento del liquido e quindi della pressione intraarticolare e dolore più o meno invalidante. Quest’ultimo assume un carattere meccanico nelle fasi iniziali (presente solo sotto sollecitazioni) e pure infiammatorio nelle fasi avanzate, presente anche a riposo con eventuale rigidità mattutina. Le cause della coxartrosi primaria sono l’usura per età o la degenerazione naturale, mentre tra le cause secondarie vi sono varie anomalie di forma e funzione congenite o acquisite durante la vita o, più raramente, disordini sistemici o esiti di trattamenti farmacologici (displasia congenita |

impingement femoro acetabolare |

esiti di frattura |

necrosi avascolare della testa femorale, esiti di malattia di Perthes, etc ...) |

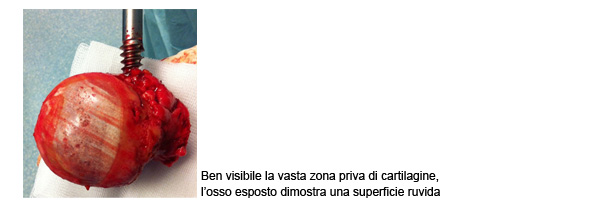

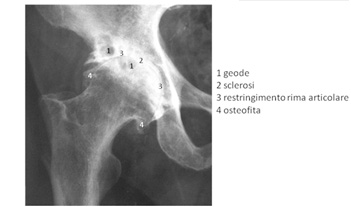

Clinicamente è presente il dolore coxalgico, il quale, secondo la gravità del caso, può associarsi a zoppia di fuga e un graduale atteggiamento vizioso dell’anca in flessione e extrarotazione per contratture muscolari. Radiograficamente, nello stadio finale, sono visibili i 4 segni cardinali dell’artrosi: |

la riduzione dello spazio articolare, l’addensamento dell’osso sottocondrale (sclerosi), le formazioni cistiche (geodi) e la presenza di ossificazioni (osteofita) con le quali nostro organismo aumenta la superficie di trasmissione del carico riducendo la pressione sull’articolazione sofferente. Ulteriori esami strumentali sono utile solo nel caso di necrosi (RMN) |

o displasia / esiti di fratture (TAC) |

per la valutazione delle condizioni ossee. |

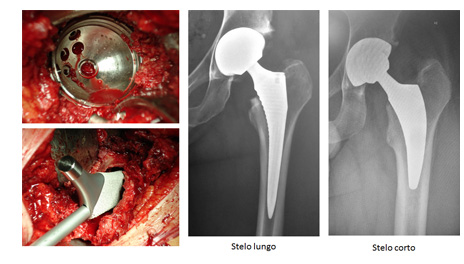

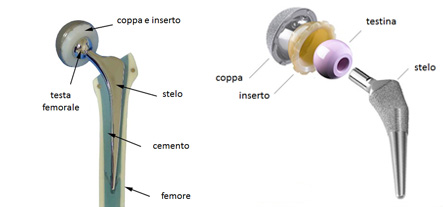

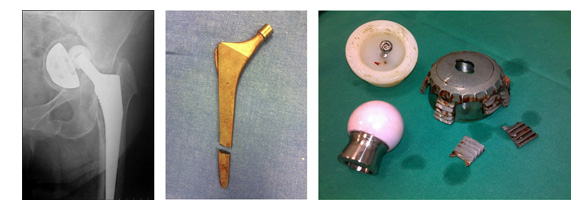

La protesi all'anca La protesi totale (artroprotesi) è la sostituzione artificiale per eccellenza dell'anca artrosica, deformata da necrosi o displasia o in esiti traumatici. Contrariamente alla protesi parziale, nell'impianto totale è previsto anche una componente acetabolare fissa, solitamente una coppa metallica |

.Le parti che alla fine hanno contatto tra di loro sono la testina femorale che viene centrata da un inserto di materiale vario, come la ceramica, il polietilene o, non nella mia pratica clinica, il metallo. |

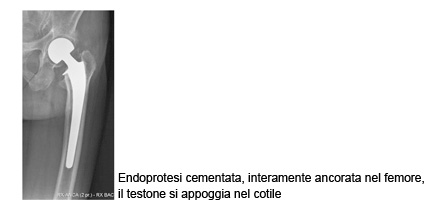

In base alla morfologia ossea, l’età del paziente e le sue richieste funzionali viene scelto il tipo / forma protesica più adatta. Esistono protesi rette, anatomiche, lunghe, corte o a conservazione del collo femorale e rappresentano una soluzione individuale per ogni paziente. La protesi parziale (endoprotesi) consiste in un impianto interamente ancorato nell'osso femorale, in cui la parte cefalica convessa si articola con l'osso pelvico appoggiandosi liberamente nella concavità articolare, detto acetabolo.

|

L'indicazione a questo impianto si trova specialmente nel paziente anziano in caso di frattura del collo femorale, quando l'osteosintesi non può garantire un risultato soddisfacente. La modalità di ancoraggio degli elementi metallici nell'osso si basa esclusivamente sulla qualità ossea - nell'anziano con nota ipodensità preferibilmente con l'uso di cemento acrilico sullo solo stelo femorale (fissaggio ibrido) |

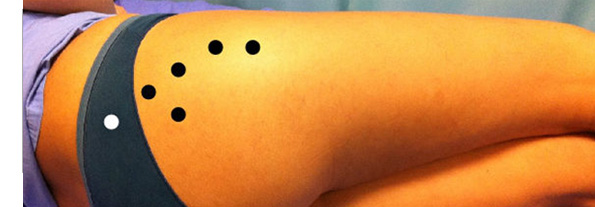

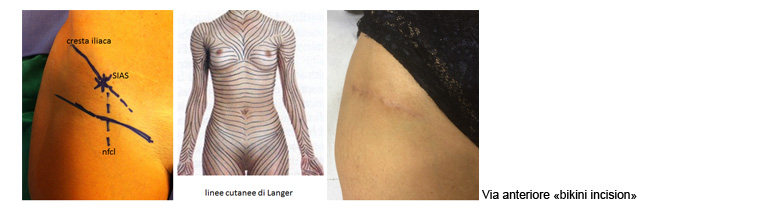

o ormai raramente di entrambi le componenti, mentre in tutti gli altri pazienti (nella nostra pratica clinica più del 95%) preferiamo l'ancoraggio biologico “a press fit”, garantito dall'attecchimento osseo su una superficie metallica rugosa. L'intervento deve essere preceduto da un accurato planning preoperatorio, spesso software-assistito, in modo da garantire il preciso posizionamento delle componenti protesici, il recupero di eventuale differenza di lunghezza degli arti e un ripristino della biomeccanica dell'anca operata. Nella mia realtà clinica, tutte le protesi dell’anca vengono eseguite in tecnica mini-invasiva, sovrappeso del paziente permettendo. Tale approccio moderno garantisce il massimo rispetto dei tessuti molli periarticolari e un ridotto tasso di complicazioni legati all'intervento chirurgico. La via di accesso all'anca deve seguire i principi della tissue sparing surgery e viene da noi routinariamente eseguito da anteriore o laterale diretto

|

sfruttando al massimo delle esistenti finestre anatomiche, senza ledere importanti strutture vascolo-nervose o tendinee. Anche la lunghezza della cicatrice é ormai un dato importante, specialmente in pazienti giovani o femminili. Un'incisione modificata dell'accesso anteriore centrato sulla piega inguinale (bikini incision) permette di eseguire l'intervento in tecnica mini-invasiva con una cicatrice residua ben copribile anche da indumenti intimi.

|

La fase postoperatoria é caratterizzata da una mobilizzazione precoce del paziente, che già in prima giornata inizia a deambulare con 2 stampelle e a svolgere pochi e banali esercizi muscolari per il graduale recupero di forza degli arti inferiori e le posture corrette nella deambulazione. L'approccio mini-invasivo con l'adeguamento della protesi al paziente e non più viceversa, non necessità più di una rieducazione articolare nel senso stretto, preferiamo comunque di tutelare l’impianto per 1 mese da un paio di stampelle per garantire il corretto attecchimento dell’osso alle componenti protesiche. La revisione della protesi di anca La revisione d’anca è un intervento chirurgico con il quale viene, parzialmente o interamente, sostituito una protesi fallita. |

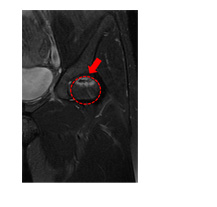

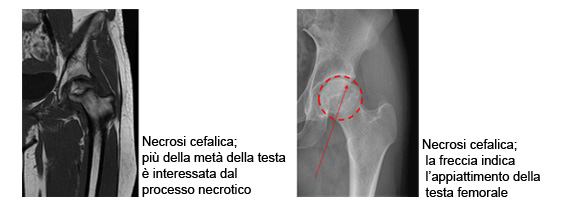

Sebbene le cause che possono richiedere tale operazione sono tante, tutte hanno come risultato finale un malfunzionamento protesico e solitamente dolore, che con le cure conservative non possono più essere controllate. Allora diventa fondamentale affidarsi ad uno specialista in materia, che riconosca il problema e che ponga una diagnosi corretta, in seguito a un esame clinico e vari approfondimenti strumentali – sembra scontato, ma spesso la prima grossa difficoltà sta proprio nell’individuare la causa del fallimento. Di seguito, in accordo con il paziente, si pone l’indicazione all’intervento di revisione dove la protesi viene sostituita in parte o interamente, ripristinando un buon funzionamento alla protesi articolare e togliendo il dolore. La necrosi cefalica Quando parliamo di necrosi cefalica intendiamo un disturbo di irrorazione sanguinea di un area della testa del femore. Il tessuto osseo “muore”, come il muscolo cardiaco nell’infarto, e perde infine la sua capacità di resistenza al carico. Questo processo, se non diagnosticato tempestivamente, può portare al crollo della superficie caricoportante e rovinare la congruenza articolare dell’anca. Il primo sintomo generalmente è il dolore – non solo sotto carico, ma anche a riposo – senza importanti limitazioni del movimento dell’anca. Nelle fasi iniziali la radiografia è generalmente negativa per l’assenza di alterazioni strutturali, ma il problema può essere già evidente alla RMN, dove si apprezza un’area necrotica disomogenea con edema della spongiosa. |

In gradi avanzati la zona necrotica crolla gradualmente sotto il peso corporeo creando un’area di incongruenza articolare |

che successivamente evolve in una coxartrosi secondaria. Il trattamento conservativo comprende lo scarico con 2 stampelle, un eventuale terapia farmacologica per stimolare la densità ossea e degli esercizi per il mantenimento dell’escursione articolare. In tal modo, il focolaio necrotico si può stabilizzare e congelare, senza alterare la copertura cartilaginea. Displasia dell’anca (DDH) |

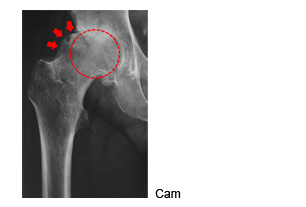

Se non tempestivamente diagnosticata in età neonatale e di seguito correttamente trattata in modo conservativo con tutori particolari (la chirurgia in tale età è eccezionale), questa patologia può recare seri problemi funzionali al paziente adulto. L’anca a scatto Conflitto femoro-acetabolare Si intende un contatto anomalo tra testa del femore e acetabolo, laddove in realtà non dovrebbe avvenire, dato da un’alterazione congenita o acquisita della loro anatomia. Questo fenomeno può essere provocato da un’esubero osseo del tetto acetabolare ( “pincer” - tenaglia ) |

da una non perfetta sfericità della testa femorale ( “cam” – camma ) |

o da una combinazione tra loro. |

Gli esami strumentali che dimostrano tale condizione sono la radiografia del bacino con proiezioni particolari per la visualizzazione dell’impingement osseo, la TAC per una precisa analisi delle deformità ( coxa profunda o cotile retroverso ) e la RMN ( con o senza liquido di contrasto ) per la valutazione del danno dei tessuti molli, come il labbro cotiloideo e la copertura cartilaginea.

|

|